134-1119-1149020-85511713

134-1119-1149020-85511713

在當代大學教育中,如何讓紅色文化“活”起來,讓思政教育“潮”起來,是每一位教育工作者和設計師面臨的共同課題。傳統的展板、文物陳列模式,固然有其價值,但往往難以觸動Z世代大學生的內心。他們渴望互動、追求體驗、崇尚個性。

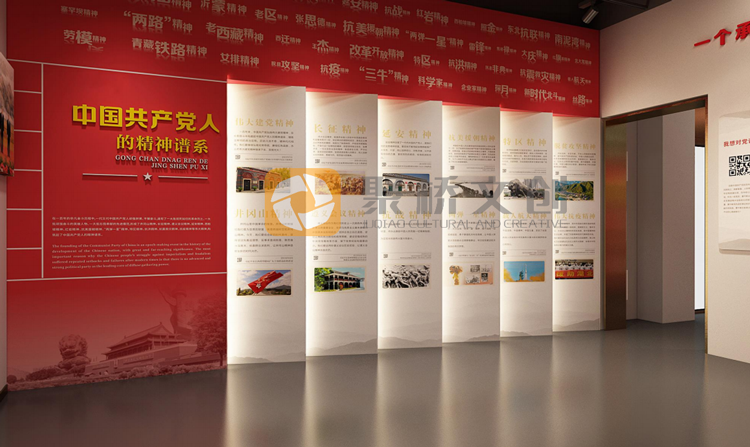

因此,大學紅色文化展廳設計,不應再是一個簡單的“展覽空間”,而應進化為一個沉浸式的思政教育實踐基地。在這里,歷史不再是書本上冰冷的文字,而是可以觸摸、可以感知、可以參與的生命體驗。聚橋文創認為,一個成功的大學紅色文化展廳,應該是一場精心編排的“紅色劇本殺”,引導學生從“被動看”轉變為“主動悟”。

核心理念:構建“五感”沉浸式體驗

要讓紅色文化真正“入腦入心”,就必須打破視覺的單一維度,調動學生的所有感官,構建一個全方位、多維度的敘事空間。

1. 視覺沖擊:打造“電影級”的場景敘事

展廳的起點,就應是一個引人入勝的場景。我們運用先進的數字投影、燈光藝術和場景復原技術,將學生瞬間“傳送”到歷史現場。或許是長征路上的雪山草地,或許是延安窯洞的點點燈火,又或是改革開放初期的火熱工地。宏大的歷史場景與細膩的人物特寫相結合,讓每一個畫面都充滿張力,讓學生仿佛置身于一部波瀾壯闊的歷史電影之中。

2. 聽覺共鳴:讓歷史“開口說話”

聲音是氛圍的催化劑。我們通過環繞立體聲、定向音響和互動音效,營造出身臨其境的聽覺環境。耳邊可以呼嘯著戰場上的炮火聲,可以聆聽著革命先輩慷慨激昂的演講,也可以哼唱起那段熟悉的紅色旋律。在特定區域,學生甚至可以通過觸摸屏,與“歷史人物”進行一場跨越時空的對話,聆聽他們的心聲與抉擇。

3. 觸覺互動:從“旁觀者”到“參與者”

我們設計了一系列互動裝置,鼓勵學生動手參與。在“重走長征路”的互動地圖上,他們可以親手選擇路線,體驗不同選擇的艱難險阻;在“建設者”工作臺前,他們可以親手操作“虛擬工具”,感受勞動的艱辛與光榮;通過VR設備,他們可以“親身”參與一場關鍵的歷史會議。這種“動手做”的方式,讓歷史不再是遙遠的故事,而是與自己息息相關的實踐。

4. 情感鏈接:尋找“我與歷史”的連接點

展廳的核心是觸動人心。我們通過挖掘普通人在歷史洪流中的真實故事,用微縮模型、情景雕塑、多媒體敘事等方式,展現有血有肉的人物情感。無論是戰火中的家書,還是建設時期的日記,這些充滿人情味的細節,能迅速拉近學生與歷史的距離,引發情感共鳴,讓他們思考:如果我在那個時代,會怎么做?我能為今天的時代做些什么?

5. 思維啟發:設置開放式的“思辨空間”

沉浸式的體驗最終要回歸到思想的升華。展廳的結尾,不應是結論的灌輸,而應是開放性的提問。我們設置了一個“時空對話”區,鼓勵學生寫下自己的感悟、提出自己的疑問,并與他人進行交流。這里可以舉辦主題沙龍、辯論賽,讓展廳成為一個動態的、持續進行的思想碰撞平臺,將參觀的感動,轉化為行動的自覺。

聚橋文創的實踐承諾

我們深知,大學紅色文化展廳的建設,是一項復雜的系統工程。它不僅考驗設計的美學功底,更考驗對教育本質的深刻理解。

以學生為中心: 我們的設計始終圍繞當代大學生的認知習慣和興趣點展開,確保每一個環節都能吸引他們、打動他們。

科技賦能文化: 我們巧妙運用AR、VR、全息投影等前沿技術,但從不為炫技而炫技,而是讓技術服務于內容,讓科技成為傳遞紅色文化的翅膀。

一個成功的大學紅色文化展廳,不應只是一個終點,更應是一個起點。它點燃的,是青年心中的紅色火種;它啟發的,是面向未來的責任與擔當。聚橋文創愿與您攜手,共同打造這樣一個有溫度、有深度、有力量的沉浸式思政教育實踐基地,讓每一位走進來的學子,都能在這里完成一次深刻的精神洗禮,并帶著這份力量,走向更廣闊的天地。

全國服務熱線:020-85511713 QQ:2903631311

【本文標簽】 紅色文化展廳 紅色文化展廳設計 紅色文化展廳設計案例

【責任編輯】小橋